Tra storia, cultura e tradizioni.

Sul periodico camerte Orizzonti della Marca, la testimonianza-racconto di uno storico con radici colfioritane, Fabio Bettoni.

Ancora oggi a Colfiorito, così come in altri paesi degli Altipiani di Plestia, in occasione di alcune festività religiose si svolgono processioni che hanno origini piuttosto antiche; la più caratterizzata tra queste è la Processione del Cristo Morto. Colgo l’occasione di questa breve nota, per scrivere di una tradizione che riguarda la mia famiglia e che “rivelo” per la prima volta. La madre di mia madre si chiamava Olga Ricci, figlia di Domenico di Cupigliolo e di Carolina Ferri di Colfiorito. Nata a Colfiorito nel 1897, mia nonna, all’inizio del Novecento, scendeva in Foligno con tutta la numerosa famiglia Ricci-Ferri, a cercare miglior fortuna. Tanto Olga, quanto Vittoria sua figlia e mia madre, rimasero sempre ancorate al paese, ove mantennero legami parentali saldissimi (Rosa Ricci, la zì’ Rosina, la sorella maggiore di Olga, sposò Quinto Cellini, e lì vissero con i propri figli), come saldissimi restano i miei e quelli di mio fratello Roberto con i figli dei figli di Rosa. Ebbene, un giorno, nonna Olga raccontò che a promuovere nel 1870 il ripristino della Processione del Cristo Morto era stato Andrea Ferri di Sante, padre di Carolina, nonno di Olga: insomma, uno dei miei trisavoli. Qualche tempo dopo, andammo a Colfiorito la sera di un Venerdì Santo. Nonna vide “passare” la processione con vera, rinnovata emozione.

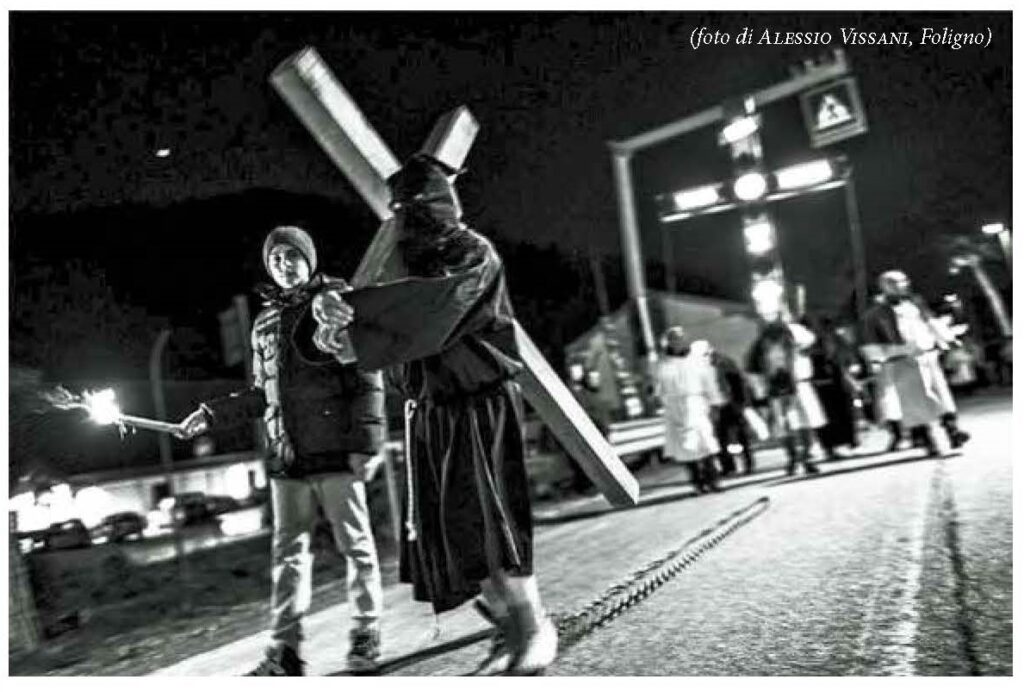

Confermò che l’evento si stava riproponendo nelle modalità a lei note. La processione si snodò per le oscurate vie di Colfiorito ed era aperta dai penitenti, una ventina di uomini vestiti di sacco, incappucciati e scalzi, che trascinavano lunghe catene di ferro e recavano sulle spalle croci in legno di quercia, di peso variabile a seconda della capacità fisica del penitente. La sequenza era intercalata da dieci crociferi, portatori di grandi croci cave, ricoperte di carta colorata e, all’interno, illuminate da candele. Seguivano dodici bambine, biancovestite, recanti gli strumenti della passione nelle loro mani. Preceduto dal clero, comparve poi, sorretto da quattro devoti, il cataletto con il Cristo morto, affiancato da un soldato a cavallo, con la lancia puntata verso il Cristo, detto Giuda, vale a dire giudeo, secondo un possibile retaggio dei misteri che forse anticamente erano rappresentati nella processione. (Osservo che, nonostante gli sforzi della Chiesa cattolica di cancellare – a datare dal Concilio Vaticano II – le moltissime ombre antisemite che ne hanno oscurato il cammino, il passato si fa tradizione e le sue inerzie diventano incancellabili!) Seguiva il gruppo maschile di cantori che intonava il Miserere mei Deus (Salmo 50) a più voci, alternandosi con il coro femminile, composto (come d’obbligo) di sole ragazze non sposate, le quali cantavano il monodico Stabat Mater di fra Jacopone da Todi. Infine, apparve il simulacro dell’Addolorata, sostenuto in spalla da quattro giovani.

Don Mario Sensi, storico insigne ben noto ai Camerinesi, per molti anni parroco di Colfiorito (dal 1963), ha lasciato varie memorie sul rituale; in un testo del 1998, leggo: l’evento «segue uno schema coniato nell’ultimo quarto dell’Ottocento e sostanzialmente mai più rivisitato: non un corteo storico, ma una processione penitenziale, uno dei riti più belli e caratteristici dell’Umbria». Esso rimanda «alla tipologia del funerale e al corteo che inizialmente si teneva in chiesa dopo il rito della deposizione di Cristo dalla Croce, detto schiavellazione, in quanto l’azione paraliturgica iniziava con l’estrazione dei tre chiodi. Mentre i misteri rimandano alle sacre rappresentazioni. La processione fu riesumata alla fine dell’Ottocento, ma, come risulta da documenti notarili, l’origine di questa processione risale al Medioevo: di certo agli inizi del Quattrocento la si celebrava nel vicino santuario di Plestia, dove si lucrava pure un’ampia indulgenza»; finché nel 1539 Paolo III proibì questa paraliturgia investendo insieme a Colfiorito tutte le località della cattolicità che avevano la consuetudine di effettuarla. Una volta ripristinata, scrive ancora Sensi, la processione «non è stata mai interrotta, neppure quando, durante l’ultimo conflitto mondiale, c’era penuria di uomini validi. Le mogli si sentirono allora in dovere di sostituire i loro mariti, richiamati alle armi, fungendo chi da penitente, chi da crocifero, chi da porta-cataletto. Fattore di aggregazione, ma soprattutto una suggestiva cerimonia dal profondo messaggio religioso. I simboli della passione: mano, dadi, chiodi, tenaglie, martello, spugna, Veronica, calice ecc. (un indice puntato: chi ha colpito, chi ha tradito, chi ha crocefisso, etc. sei stato tu) e la visione del cadavere di Gesù e della disperazione della Madre, la cui statua segue il feretro, conducono il fedele a meditare sulle proprie responsabilità e far penitenza dei propri peccati”.

Da molti lustri, l’etnomusicologia italiana si occupa del Miserere e dello Stabat Mater di Colfiorito. Un esponente primario di quella Disciplina a livello nazionale è il compositore folignate Pier Giuseppe Arcangeli (il mio amico Dante Santoni1 mi ha confermato che i Colfioritani hanno tuttora un punto di riferimento imprescindibile nel professore). Arcangeli (al quale mi lega un’antica amicizia) ha dedicato analisi storico-critiche fondamentali al repertorio processionale. Ho sotto gli occhi un suo testo del 1990 nel quale, del Miserere nota la «grande suggestione culturale»; e, quanto allo Stabat Mater, ne rileva un «impianto arcaico, pur essendo dotato di una originalità espressiva decisamente minore, per motivi da ricercare nelle modalità della sua trasmissione tradizionale, ma certo almeno in parte anche per effetto di un’interdizione che deve aver pesato non poco, per quasi due secoli, sulla componente femminile della processione”. Lo Stabat, interdetto dal Concilio di Trento, fu riammesso (1737) ufficialmente nella liturgia da Benedetto XIII. A partire dal 1984, il repertorio polivocale di Colfiorito ha trovato una sua proiezione internazionale che si è consolidata via via. Si veda in proposito la raccolta (1987) Canti liturgici di tradizione orale a cura di P. G. Arcangeli et Alii, riproposta nel 2011 dalle Edizioni Nota-Valter Colle di Udine.

- [NdR] La testimonianza di Dante Santoni, con una strofa dello Stabat mater cantato da Federica Santoni nel video curato dall’Associazione GMP GAIA Aps di San Venanzo (TR): https://www.youtube.com/live/acsZJFvHkaM?si=3VfIUbd1C5OeRXhd ↩︎